Indian Info

大学生活が明日からちょっと楽しくなるかもしれないサイト

Indian Info は移転します!!

このページの移転先URL

なお、このページは2009年1月31日をもって削除します。

ベクトル

物理学でおなじみベクトルの表現。

ベクトルの書き方

手元の本を見る限り、ベクトルの書き方には以下の3パターンがあります。

- 文字の上に右向きの矢印をつける方法(高校まで)

- 太字にする方法(イタリックなし)

- イタリックかつ太字にする方法

まず、文字の上に矢印をつけるにはコマンド\vec{ }を使います。太字(イタリックなし)にするには 太字のコマンド\mathbf{ }を使います。次の例では2つのコマンドを並べて書いてあります。

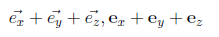

\vec{e_x}+\vec{e_y}+\vec{e_z},

\mathbf{e}_x+\mathbf{e}_y+\mathbf{e}_z

出力例

太字+イタリックにするには、ちょっと面倒ですがスタイルファイルを呼び出して使います。

プリアンブルに次のように記述してスタイルファイルを呼び出します。

\usepackage{bm}

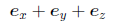

続いて、本文中のベクトルにはコマンド\bm{ }を使って書きます。

\bm{e}_x+\bm{e}_y+\bm{e}_z

出力例

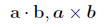

外積・内積

内積を表す点はコマンド\cdot、クロス積の記号(掛けるの記号「×」)は\timesを使います。

\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} , \bm{a}\times\bm{b}

出力例

ベクトル解析

電磁気学でよく登場するベクトル解析の関数、div,grad,rotは、LaTeXにもAMS-LaTeXにも何故か用意されていません。

それどころかdivに至っては\divと書くと割り算の記号÷が表示されてしまいます。

数回しか書かない場合は、その都度イタリックをキャンセルするコマンド\mathrm{ }を使って書けばよいのですが、

何度も何度も書く場合はとても面倒です。

これらの関数を書きたいときには新しくコマンドを定義しなくてはなりません。そこで、LaTeXに新しい関数を覚えこませます。

プリアンブルに以下のコマンドを記述すると、divは\divergenceで、gradとrotはそのまま \grad,\rotで表示されるようになります。

(このコマンドは『物理のかぎしっぽ』さんの

TeXテンプレートを参考にしました)

\newcommand{\divergence}{\mathrm{div}}

\newcommand{\grad}{\mathrm{grad}}

\newcommand{\rot}{\mathrm{rot}}

あるいは「÷」を書くことはないというときは、\divというコマンドを書き換えても構いません。上のdivergenceの定義の部分を下に書き換えると、divも\divで表示されるようになります。

\renewcommand{\div}{\mathrm{div}}

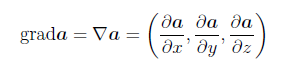

また、ナブラ∇は\nablaで書くことができます。 以下の例では、上のようなコマンドをプリアンブルに記述した上で出力しています。

\grad\bm{a}=\nabla\bm{a}=\left(

\frac{\partial \bm{a}}{\partial x} ,

\frac{\partial \bm{a}}{\partial y} ,

\frac{\partial \bm{a}}{\partial z} \right)

出力例

(2007年10月21日)