Indian Info

大学生活が明日からちょっと楽しくなるかもしれないサイト

Indian Info は移転します!!

このページの移転先URL

なお、このページは2009年1月31日をもって削除します。

改行とスペースの入れ方

LaTeXではクセのある改行とスペースの空け方を解説。

改行のしかた

ここからは、本文を書く際の基本的なコマンド・テクニックについて学びます。

まず、最も基本的な改行のしかたから。

「改行なんてエンターキー押せばいいんじゃないの」と思ったアナタ、甘いです。

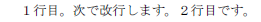

LaTeXのコードにおいて、一回の改行は意味をなしません。ですから、

1行目。次で改行します。 2行目です。

というソースファイルをコンパイルしても、出力されるのは

という1行のテキストです。

逆にいえば、1回までの改行なら好きなところでやっても構わないということです。

コードが横に伸びすぎて見にくい時はためらわず改行しましょう。

実際に文章中で改行するには2通りの異なる方法があります。

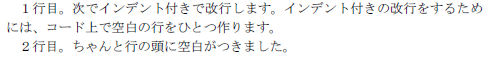

インデント(字下げ)ありの改行

まずはインデント(字下げ)ありの改行の方法です。多くの文章では改行とともに字下げが必要です。 この方法だと、字下げが自動で行われます。インデントありの改行の方法はソースファイル上で空白の行をつくることです。

1行目。次でインデント付きで改行します。 インデント付きの改行をするためには、 コード上で空白の行をひとつ作ります。 2行目。ちゃんと行の頭に空白がつきました。

と書くと、出力では

となります。(~するため、で見た目改行されているのは紙の端っこまで来たときの折り返しです)

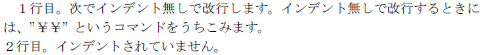

インデントなしの改行

もうひとつは、インデントしない改行の仕方です。改行したいところで\\を書きます。

1行目。次でインデント無しで改行します。

インデント無しで改行するときには、

"¥¥" というコマンドをうちこみます。\\

2行目。インデントされていません。

と書いた出力は次のようになります。

スペースの取り方

上で紹介した改行は1回しかできません。複数行分のスペースを開けたい場合は、縦スペースを使います。

縦スペースのコマンドは \vspace{ } です。中括弧の中には長さを指定します。

長さの指定はcmでも行えますが、1行文のスペースのように「行」を単位にしたいときは zh という単位を

使います。1zh=日本語フォントの高さ

また、\vfillと書くと、取れるだけの縦スペースを自動的にとります。ソースファイルで\vfillが 複数回出てくる場合は、すべての\vfillは同じ高さの縦スペースになります。

同様に横方向のスペースも\hspace{ }でできますが、普通の全角スペースを利用した方が早いでしょう。 (長い横スペースを入れるというのも考えにくいですし)

≪Prev :コマンドの種類とLaTeX文書の構造 | Next :見出しの作り方≫

(2007年10月20日)